香川県讃岐の漆器は、1638年に水戸より転封してきた松平藩主頼重の庇護をうけて盛んになったといわれています。

香川の漆工芸は、玉楮象谷に始まります。

象谷は1808年、鞘絵師・藤川理右衛門の長男として高松に生まれ、名は敬造、号を象谷と称しました。

象谷の遺したものには、主に藩候のために製作したものがある一方、自由に自己本来の姿を表現した、晩年の文人風の作品群があります。

これらにには素彫のもの、摺漆仕上げもの、彩漆をほどこしたものなど、雅趣ただよう佳作も多く、のちに讃岐彫、象谷塗と呼ばれて、香川漆器の源流として現代に受け継がれています。

|

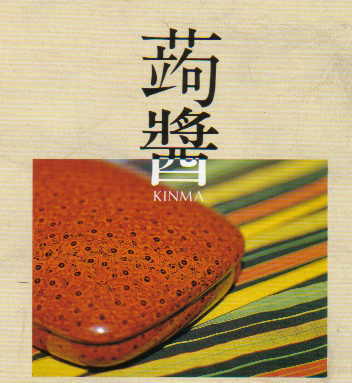

あでやかでありながら、格調高いキンマ |

|

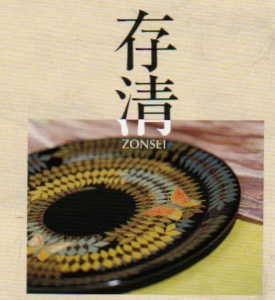

誇り高き色合いも美しい、絢爛豪華な漆の華 |

|

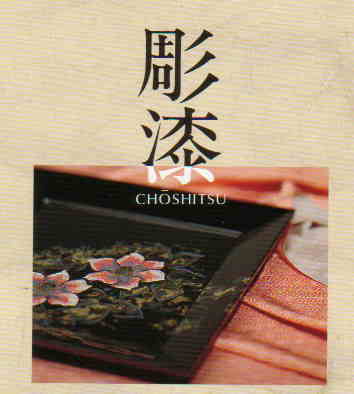

限りなく繊細で、美しい彫漆。 |